畿内の戦国史や城郭に触れるなか、根来寺の存在感の大きさをしばしば感じましたので根来寺の歴史に関する近年の研究成果をまとめた書籍を入手して読んでみましたところ、いわゆる僧兵・鉄砲衆のイメージとはまた違う、平安時代から伝承されてきた尊い歴史のつながりに触れることができてかんたんしました。

よく考えるとお寺それぞれの歴史ってあんまりちゃんと勉強したことないんですが、創建から現代までの流れを通観してみるとこれはこれで面白いものですね。他のお寺や神社の歴史本とかも(手に入れば)また読んでみましょうかしら。

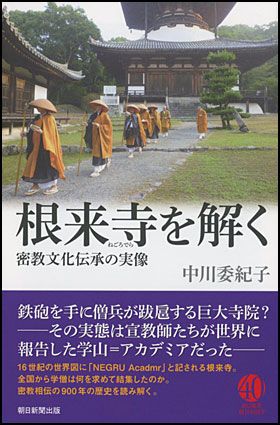

鉄砲を手にした僧兵が跋扈し、戦国大名と互角に戦い戦火に包まれ滅亡したとイメージされる根来寺。だが江戸時代をつうじて全国の新義真言宗総本山として君臨、現在も末寺を束ねる。

平安末の真言僧覚鑁は高野山上において密教浄土世界をかたちに表し、鳥羽上皇の篤い帰依を受け大伝法院を建てた。金剛峯寺との確執をはじめ度重なる法難のなか、山下の根来寺で覚鑁の教えは中興僧らによって脈々と受け継がれた。法会執行の真摯な取り組みが、各地に残る新義真言宗経典の奥書、仏像胎内に秘蔵された文書から浮かび上がる。僧俗の交わりと経済活動。寺院建築、漆器などの技術の獲得。フロイスにより「仏僧八千」と西洋に報告された大寺院根来寺の、900年におよぶ歴史を読み解き、文化の伝承過程から日本仏教の特質を解き明かす。

大きくは上記あらすじの通り、覚鑁さんによる創建、高野山上から根来寺への段階的な機能移転(一度に移転されたのではなく、時間をかけて徐々に移っていったのが実態なのだそうな)、たびたび現れる優秀な中興僧による興隆、根来寺を通じて日本全国へ広がっていく知恵や教義や文化、そして戦国時代の戦火と江戸時代の再興と、平安時代から連綿と続く流れを教えてくださる本になっています。

印象に残ったところをいくつか挙げますと

- 近年になって良質な史料が多く認知され、根来寺の学山としての実像が急速に明らかになってきた

- 根来寺は金剛峯寺と大伝法院の対立から生まれた訳ではなく、大伝法院の創建と同時期に末寺として根来寺は既に存在していた

- 覚鑁さんの教えによれば、大日如来を祈ることは阿弥陀如来の西方極楽浄土へ成仏できることでもあるそうな。なんだか後の浄土宗等の成立に繋がる仏教観にも感じますね

- 密教では、有名な曼荼羅だけでなく、仏像や仏像の配置をつうじた「かたち」もまた教えなのである。根来寺の仏像配置は曼荼羅図と共通する思想が見て取れるそうな

本堂でおこなわれた伝法会で、鳥羽上皇をはじめ聴聞した修行僧たちは、本尊諸尊像に囲まれ覚鑁が構築した密教世界を感応し法悦に包まれたことであろう。

- 大伝法院焼失という災禍に遭う中、覚鑁さんが遺した教えをテキスト化・体系化し中世の知の情報を根来寺に集約させ、学山へと発展させた、偉大なる中興僧「頼瑜」さん(1226~1304)。近年、学山としての根来寺の実態が明らかになったのも、根来寺の文書は戦国時代に焼けたけれども根来寺から日本全国のお寺へ伝わった文書が多く遺っていたため

- 大伝法院が焼失した後も、すぐに全機能が根来寺に移転されたわけではなく、高野山上で大伝法院も再興されていた。その上で徐々に根来寺へ機能移管

- 根来寺って高野山だけでなく、醍醐寺とも所縁が深いんですね

- 根来寺の信仰ネットワークが充実していく中、文化の交流も盛んになったようで、現存最古の平家物語写本も根来寺境内で書写されたりしている

- 地味に足利尊氏さんとの関わりが強く、当時の座主「賢俊」さんが尊氏さんに光厳院の院宣をもたらしている。尊氏さんは根来寺(当時はまだ大伝法院がメイン)の旧領地を安堵したうえ、和泉国信達荘を寄進。根来寺と和泉国の交流が更に加速していく……戦国時代のコンディションに繋がっていくのが分かりますね

- 天文十六年に再建された根来寺大塔(現国宝)の内部図解や安置諸仏の配置が面白い……生で塔のなかを観てみたいものです。

大塔建築には高い技術力が必要で、根来大工の後裔はやがて江戸期に大棟梁として抜擢され、日光、江戸増上寺、浅草寺、江戸城、松島瑞巌寺、大崎八幡等で業績を遺していく…… - 室町~戦国期にも、根来寺には日本各地から学僧や参詣者が訪れていた。畿内近国だけでなく、日向、甲斐、下総、出羽、薩摩等の参詣者の記録も残っているようで。当時の日向や出羽の人も西国三十三番詣でをやっていたというのも興味深いっす(根来寺自体は西国三十三ではないのですが、近くを通るので寄った感じでしょうか)

- ザビエルさんやフロイスさんにより世界へ紹介されるNEGRU。当時も戦闘集団としてではなく「Acadmr」として紹介されているので、一般認知はあくまで学山だったのでしょうね

- 基本的に畠山家と協調し、細川家・松浦家と対立する根来寺

- 根来寺由来の鉄砲伝播説を証することはできないが、当時著名だった根来寺の権勢を借りて逸話が盛られた可能性はある……?

-

この寺にまつわる話題は、高野山上での抗争や、戦国時代に信長軍に加勢した僧兵や、『鉄砲記』の記述に目を奪われがちである。けれどもこうした幾多の法難や困難な事由に遭遇したにもかかわらず、そのたびに寺内や宗団の結束を固め、高野山上の創建地から本来は末寺であった根来寺へと、本山の場所を移転した。宗祖覚鑁が創成した「真言密教の教えとかたち」を現す大伝法院伽藍は、南北朝時代の本尊像再興から戦国時代の天文一六年に大塔が完成するまで約一五〇年をかけて再生を遂げた。このように仏教文化を相承しつづけたことが根来寺の真骨頂であり、中世の日本人を支えた仏法の現場であった。

「たたずめば中世」という名コピーでも知られる根来寺。

これからも多くの人々の関心を集め、また、多くの人々を支えてくださいますように。