たまたまの機会があり、通常一般公開されていない根福寺城を案内いただきまして、地域に伝わる松浦守さんのお話に接することができてかんたんしました。

貝塚市の山間部、和泉と紀伊の境目……平たく言えば根来衆の侵入経路……に位置する根福寺城。

お城好きの方がいうには芥川山城・飯盛城に並ぶ大阪三大山城のひとつらしいです。

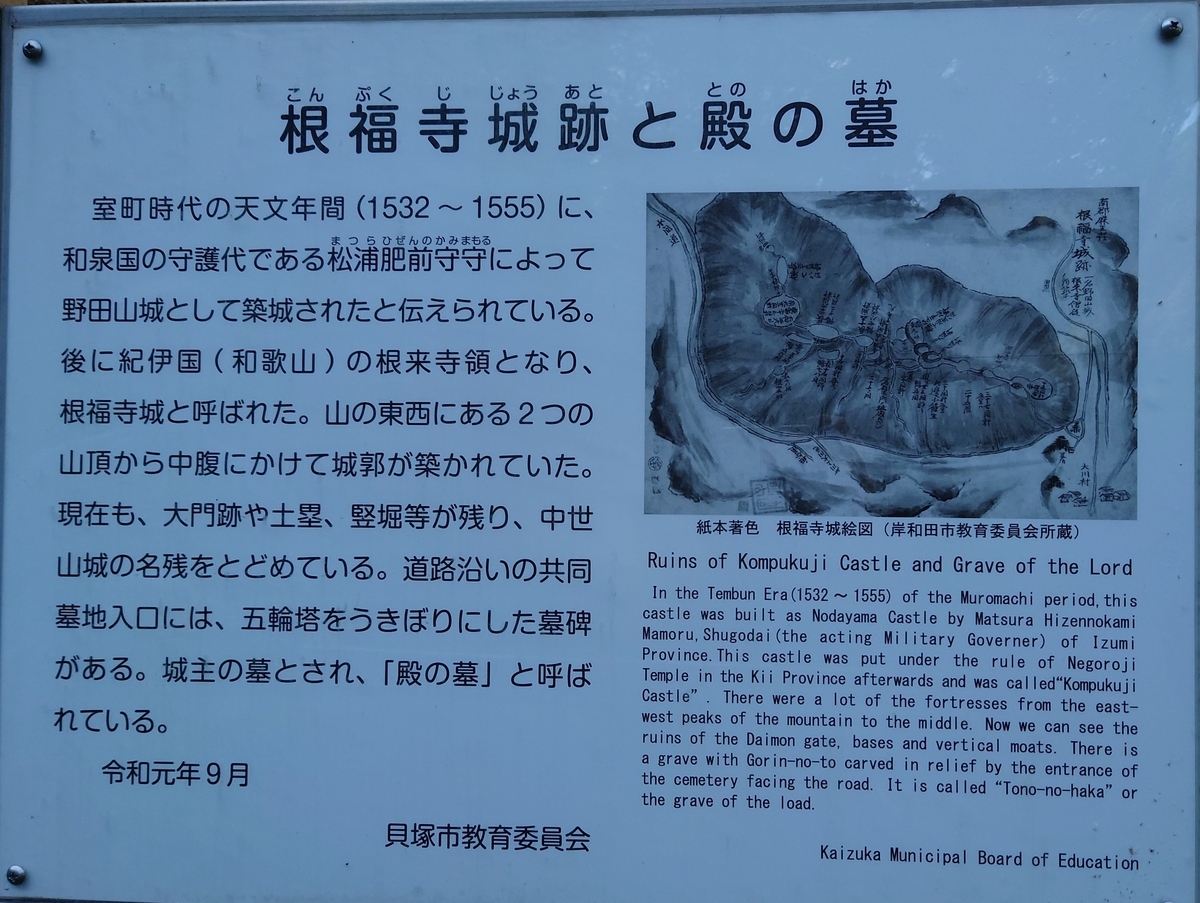

伝承によれば

1535年に松浦守さんが野田山城として築城、

1543年に根来寺が制圧、根来ハッピーな名前として根福寺城に改名、

1585年に紀州征伐で根福寺城も滅ぶ、

という経過をたどったそうで。

この地域では、松浦守さんが根来寺や細川家・三好家のはざまで両属的に生き抜いたんだと好意的に伝えられているそうですよ。

同地には「殿の墓」として、松浦守さんのものと伝わるお墓もあります。

お墓を調査したところ、松浦守さんの生きた時代とは微妙に整合しなかったそうなのですが、こちらも伝承では「進軍経路である以上、敵方に破壊されないようにあえて正確な記録を刻まなかった」という言い伝えがあるのだそうで。

真相は私には分かりませんが、松浦守さんのお話が何代にもわたって言い伝えられてきたんだなあという事実自体にかんたんしていまいますね。

あ、説明していませんでしたが、松浦守さんという方は戦国時代の和泉地方を代表する国衆でして、細川家から徐々に自立し、三好長慶さんたちとともに細川晴元さんの権力を没落させたことで知られています。

してこちらの根福寺城、近年は所有者・保存会による整備が進み、城郭研究者による調査も進んでいるのですが、諸事情により立ち入り禁止となっています。

デリケートな事情がいくつかあり、自己責任とかいって軽々しく無断で立ち入ったりすると重いトラブルに発展するおそれがありますのでモラルなき行動はせぬようにいたしましょう。

所有者・保存会の方は整備を進めるくらいなので歴史ファンや城郭研究に対して好意的なのですが、いろいろあるようで。

所有者・保存会の方に同行してもらえば大丈夫ですので、訪れたい方は関西のお城愛好団体や歴史・城郭研究者などのツテをたどってみてください。

そういう経緯なので城内の写真は貼らないようにしますが、

根福寺城は畝状竪堀群や一部石垣など、大阪では珍しいほど手の込んだ造りこみがなされていて、城郭研修者のあいだでも関心が寄せられているそうです。

当時の畿内城郭の流れで「見せる城」的な狙いがあったのか?

そもそも城の規模がえらい大きいので三好家や根来寺から支援されていたのか?

などの論点も豊富なようで。

お城の研究、松浦家の研究、ともに進展していくといいですね。

松浦守さんの名前や活躍がじわじわ知られてまいりますように。

それにしても和泉南部や紀伊北部をまわっていると根来寺にまつわる城郭の多さに驚かされます。「戦国時代の根来寺」を通観するような書籍、出てほしいものですわ。